M&Aノウハウ

最終更新日: 2025/1/13

【2025年版】建設業界のM&A・事業承継の動向と実態

「建設業界のM&A・事業承継の実態を知りたい」

「建設業界のM&Aの実例を知りたい」

このようにお考えではありませんか?

本記事では、建設業界の課題をお伝えするとともに、建設業界のM&Aの最新情報をお届けします。

建設業界のM&Aの実例も5社紹介するので、ぜひ参考にしてください。

なお、弊社のシェアモルM&Aは、

- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型

- AIを活用した提案力

- 豊富な経験と知識によるリスクの低減

- クローズドで丁寧な進行

の4点で、他社様から選ばれております。

無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

建設業界の概要

まずは、建設業界の概要を、以下の2点に焦点を当てて解説します。

- 建設業の定義と分類

- 建設業界の特徴

それぞれ説明します。

建設業の定義と分類

建設業とは、住宅・学校・道路・ダムなどの建造物や、道路・水道・橋などのインフラを建設する業種です。

建設業法においては「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、 建設工事の完成を請け負う営業をいう」と定められています。

また、建設業法により、建設業は以下の29業種に分類されています。

建設業の分類 |

|---|

|

なお、上記29業種の建設事業を行う場合は、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です(軽微な建設工事の場合を除く)。

建設業界の特徴

建設業界には、以下の3つの特徴があります。

- 許認可が必要

- 公共工事の入札制度

- 重層下請構造

それぞれ説明します。

1.許認可が必要

建設業を営むためには、建設業法に基づき国または都道府県からの許認可が必要です。

許認可は公共工事か民間工事かに関係なく必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は不要です。

建設許認可は、以下のように「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。

居民家の種類 | 必要な条件 |

|---|---|

一般建設業 | ・発注者から直接請け負った工事を下請けに出す際、下請代金が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の場合 ・下請けとしてだけ営業する場合 |

特定建設業 | 発注者から直接請け負った工事を下請けに出す際、下請代金が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合 |

なお、建設許認可の有効期限は5年間で、期限満了の30日前までに更新手続きが必要です。

2.公共工事の入札制度

建設業界の特徴のひとつとして、公共団体や行政機関が発注する公共工事の存在があります。

公共工事は、都道府県や市町村の条例・規則で定められた方式に従って入札が行われ、入札参加資格を持つ建設会社のみが受注可能です。

入札では基本的に、予定価格内でもっとも低い価格を提示した会社が落札します。

ただし、近年では不当廉売や手抜き工事を防止するため、入札価格以外の要素を総合的に判断する「総合評価落札方式」が主流になってきています。

3.重層下請構造

建設業者は「総合建設業」と「職別工事業」の2種類に分かれています。

総合建設業 (ゼネコン) | 建築工事や土木工事などを発注者から直接請け負い、 設計から施工まで一貫して行う大規模な業者 |

|---|---|

職別工事業 | 内装や塗装など、工事の一部分を専門的に請け負う業者 |

発注者から元請けが工事を請け負い、一部の工事を下請け業者に委託する形で建設が進行します。

下請けはさらに別の下請けに工事を委託するケースも多く、建設業界は「一次下請け」「二次下請け」「三次下請け」といった多重下請構造を取っています。

建設業界の市場規模

国土交通省の「令和6年度(2024年度) 建設投資見通し 概要」によると、2024年度の建設投資額は73兆200億円(前年度比2.7%増)となる見通しです。

内訳は、以下のとおりです。

- 政府投資額:26兆2100億円 (前年度比3.7%増)

- 民間投資額:46兆8100億円( 前年度比2.2%増)

建設投資額は2005年から2012年まで減少傾向にありましたが、2013年以降は増加傾向に転じ、2023年からは70兆円を上回る水準となっています。

一方、国土交通省の「 建設業許可業者数調査の結果について」によると、建設許認可を持つ業者数は2023年3月末時点で474,948業者(前年比0.1%減)です。

もっとも多かった2000年3月末時点の数と比較すると21.0%減少しています。

つまり、建設投資額は増加しているものの業者数は減少しており、1社あたりの業務量が増加していると考えられます。

建設業界の課題

建設業界のおもな課題としては、以下の4点が挙げられます。

- 高齢化と人手不足

- 人材育成の遅れ

- 建設資材価格の高騰

- 倒産件数の増加

国土交通省の「最近の建設業を巡る状況について」によると、建設業の就業者数は1997年の685万人をピークに減少し、2021年には485万人となっています。

さらに高齢化も進行しており、就業者のうち29歳以下は約12%に留まっているのに対し、55歳以上は約36%に上ります。

大工や内外装職人などは一人前になるのに5~10年かかるため、若手の育成が追いつかないことも課題です。

また、世界情勢や円安の影響により原材料費やエネルギーコストが高騰し、建設資材の価格も高騰しています。

人手不足や資材高騰のあおりを受け、2023年の建設業の倒産件数は1,671件に上り、前年比38.8%と大幅に増加しています。

参考:帝国データバンク「「建設業」倒産動向調査(2023 年)」

建設業界におけるM&Aの動向

建設業界におけるM&Aの動向を解説します。

- 後継者問題解消のためのM&Aが増加

- 異業種によるM&Aが増加

- クロスボーダーM&Aが増加

それぞれ説明します。

1.後継者問題解消のためのM&Aが増加

他の中小企業と同様に、建設業においても後継者不在や人手不足が深刻な課題であり、後継者問題解消のためのM&Aが増加しています。

経営者が高齢となり引退を迎える状況でも、後継者がいないために事業承継できず、廃業を選択せざるを得ない中小の建設会社は少なくありません。

後継者不在による廃業問題を解決する手段として、M&Aによる事業承継は今後も増加するとみられています。

2.異業種によるM&Aが増加

建設業界では、異業種や関連業種からのM&Aが増加しています。

例えば、ハウスメーカーや不動産会社がグループ内に建設会社を組み込むことで、自社内で一貫したサポートが可能になり業務の効率化が図れます。

また、ハウスメーカーが中堅ゼネコンを買収するなど、異業種から建設業界への参入を目的としたM&Aも目立っています。

このような異業種M&Aを行うことで、各企業が多角的に事業を展開でき、得意分野やノウハウによるシナジー効果が期待できます。

3.クロスボーダーM&Aが増加

人口の減少や少子高齢化により国内市場が縮小していることから、海外進出を目的とした クロスボーダーM&Aが増加しています。

M&Aにより進出したい地域の会社を買収し、現地を拠点に海外市場への参入を図ることでビジネス基盤を確立しやすく、地域特有の市場ニーズにも応えやすくなるでしょう。

国内市場の縮小は続くと考えられており、クロスボーダーM&Aは今後も増える見込みです。

建設業界におけるM&Aの注意点

建設業界におけるM&Aでは、以下の4点に注意しましょう。

- 建設業許可の引き継ぎ

- 経営管理責任者の確認

- 進行中の案件の引き継ぎ

- 粉飾決算の確認

それぞれ説明します。

1.建設業許可の引き継ぎ

建設事業に必要不可欠な許認可の引継ぎ方法は、買収スキームにより異なります。

株式譲渡では、株主が変わるだけで会社内の権利や義務、建設許認可はそのまま引き継がれます。

一方で、事業譲渡による買収では建設許認可は自動で引き継がれないため、買い手側で新たに許可申請が必要です。

建設業認可の申請に際しては必要資料の準備が必要となるため、交渉の段階から売り手・買い手双方で協力し、準備していきましょう。

2.経営管理責任者の確認

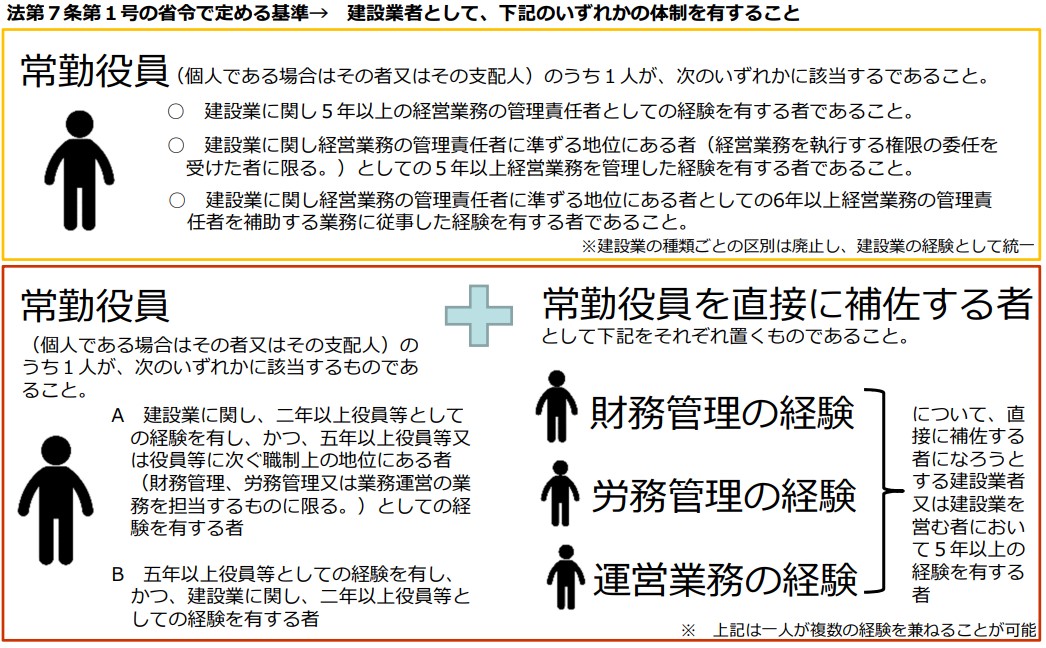

建設許認可の認定を受けるためには、建設業法により定められた「経営管理責任者」の配置が欠かせません。

法令で定められた体制には以下のように「常勤役員」「常勤役員+直接補佐する者」の2パターンがあります。

引用:国土交通省「許可基準の見直しについて(建設業法第7条関係)」3.(1)許可基準の見直しについて

仮に要件を満たす人材がいなければ経営管理責任者を設置できず、建設許認可を取得できません。

建設業界におけるM&Aでは、経営管理責任者の要件を満たす人材の確保にも留意しましょう。

3.進行中の案件の引き継ぎ

建設業界のM&Aにおいては、請負案件の工事が進行している状態でM&Aを行うケースがあります。

進行中の案件がある場合は、案件の引き継ぎ方法について、売り手と買い手で協議する必要があります。

具体的には、案件を買い手に引き継ぐか他の建設会社に引き継ぐかなどを選択し、費用負担割合を明確にします。

さらに、請負契約に「チェンジオブコントロール条項」が含まれている場合は契約解除のリスクがあるため、発注者と事前に協議を行い同意を得ることが重要です。

チェンジオブコントロール条項とは、M&Aなどで契約当事者が変わる場合に契約解除が可能となる条項のことです。

進行中の案件の引き継ぎがうまくいかないと、M&Aのスケジュールや成立に影響を及ぼす恐れがあります。

4.粉飾決算の確認

建設業界のM&Aにおいては、粉飾決算の確認が重要です。

建設業では1つの案件に数ヶ月〜数年を要するケースも少なくないため、会計には「建設業会計」が採用されています。

建設業会計では工事費用を一度、資産として計上するため、実態以上の利益が計上されることで意図せず粉飾決算が発生するリスクがあります。

上記のような粉飾決算のリスクを避けるため、買収前のデューデリジェンスが重要です。

デューデリジェンスでは財務諸表の分析や現地調査、ヒアリングなどを組み合わせて、粉飾決算の有無を徹底的に確認しましょう。

建設業界のM&A事例5選

建設業界のM&Aの事例5選を紹介します。

- 清水建設株式会社

- 株式会社 ナカノフドー建設

- 鹿島建設株式会社

- 株式会社 東京エネシス

- 株式会社ナガワ

それぞれ説明します。

1.清水建設株式会社

清水建設株式会社は、建設事業・土木事業・海外建設事業・不動産開発事業などを展開する大手総合建設会社です。

2023年5月、清水建設株式会社は北海道の総合建設会社である丸彦渡辺建設株式会社の株式を取得し子会社化しました。

概要は以下のとおりです。

- 丸彦渡辺建設株式会社は建築・土木の専門知識を強みとし、インフラ整備に貢献

- 丸彦渡辺建設株式会社の本拠地・北海道は豊富な観光資源の活用、再生可能エネルギー導入拡大等を背景に、今後も安定した建設需要が見込まれる

清水グループのノウハウと、丸彦渡辺建設の営業基盤や人的資源をかけ合わせることで、シナジーの創出が期待されます。

2.株式会社ナカノフドー建設

株式会社ナカノフドー建設は、マンション・工場・病院・教育施設などさまざまな建設に携わり、全国に拠点を構える総合建設業者です。

2023年3月、株式会社ナカノフドー建設は、株式会社トライネットホールディングスおよびそのグループ子会社の株式を取得し子会社化しました。

概要は以下のとおりです。

- トライネットグループは、長野県飯田市を基盤とする企業

- 土木事業を中心とする総合建設業や不動産事業、リフォーム事業を展開

今回のM&Aにより、双方のノウハウを活かして土木事業および建築事業において全国規模で積極的に展開し、さらなる企業価値の向上を目指します。

参考:株式会社トライネットホールディングス及びそのグループ子会社の株式 の取得(子会社化)に関するお知らせ

3.鹿島建設株式会社

鹿島建設株式会社は、東京都港区元赤坂に本社を置く日本の大手総合建設会社で、土木事業・建築事業・開発事業・海外事業など多様な事業を展開しています。

2022年3月、鹿島建設株式会社は連結子会社であるカジマ・デベロップメント・PTE・リミテッドを通じ、セントラル・キャヒタル・ホールディングス・PTE・リミテッドの株式を取得して子会社化しました。

概要は以下のとおりです。

- セントラル・キャヒタル・ホールディングス・PTE・リミテッドは、オフィスビルの賃貸および管理を行う企業

- シンガポールの中心業務地区にオフィスビル1棟を保有

鹿島建設株式会社は、M&Aにより希少価値のある物件を取得し、開発事業における収益性の向上と不動産価値の増加を見込んでいます。

参考:当社連結子会社による株式の取得(特定子会社の異動)に関するお知らせ

4.株式会社 東京エネシス

株式会社 東京エネシスは、発電所・変電所等の電力関連設備の建設・メンテナンスを中心に手がける建設会社です。

火力・原子力・水力発電所や、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー分野の機器設備工事なども手がけています。

2021年1月、株式会社 東京エネシスは、株式会社日立プラントコンストラクションが展開する火力発電に関連する事業の一部を会社分割で承継しました。

概要は以下のとおりです。

- 株式会社 東京エネシスは、コア事業である電力設備の建設および保守事業を強化するとともに、経験と知見を活かして事業領域の拡大を目指している

- 株式会社日立プラントコンストラクションは、対象事業である火力発電において優れた技術や優秀な人材を保有

株式会社 東京エネシスはこのM&Aにより、株式会社日立プラントコンストラクションが有する技術や人材による生産性の向上やグローバルな事業展開など、さまざまなシナジー効果を期待しています。

参考:会社分割(簡易分割)による株式会社日立プラントコンストラクションの事業承継に関するお知らせ

5.株式会社ナガワ

株式会社ナガワは、ユニットハウスやシステム建築、モジュール建築などの事業を展開する企業です。

2020年10月、株式会社ナガワは、鳥海建工株式会社の株式を取得し子会社化しました。

概要は以下のとおりです。

- 鳥海建工株式会社は埼玉県を中心に、総合建設業として事業を展開

- 株式会社ナガワは、モジュール建築・システム建築事業における体制強化を目指している

M&Aを通じてモジュール・システム建築事業の体制を強化することで、グループ全体の事業基盤の拡大を目指しています。

参考:鳥海建工株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

まとめ:建設業界の現状とM&Aの動向を知り、円滑に進めよう

今回は建設業界のM&Aについて、業界の課題やM&Aの現状、過去のM&A実例を紹介しました。

ぜひ、この記事を参考に建設業界のM&Aの動向を知り、円滑にM&Aを進めていただければと思います。

なお、M&Aを成功させるためには、M&A仲介業者などの専門家のサポートを受けることも有効です。

弊社のシェアモルM&Aは、

- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型

- AIを活用した提案力

- 豊富な経験と知識によるリスクの低減

- クローズドで丁寧な進行

の4点で、他社様から選ばれております。

また、シェアモルM&AのコラムにはM&A・事業承継関連の記事も掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

シェアモルM&Aでは無料相談を実施しておりますので、こちらよりお気軽にお問い合わせください。

最終更新日: 2025/1/13

まずは無料相談

ミーティング時に貴社とシナジーのあるクライアントの概要をお伝えいたします。

無料で事業価値の算定も可能でございますので、まずはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

監修者

齋藤 康輔シェアモル株式会社 代表取締役

東京大学教養学部基礎科学科在学中に、半導体(シリコン)のシミュレーションを専攻する傍ら、人材会社にてインターン。

インターン中に人材会社向け業務システムを開発し、 大学卒業後の1年間、上記人材会社にて勤務後、 共同出資で2007年3月に上記システム「マッチングッド」を販売する会社、 マッチングッド株式会社を設立。

12年の経営の後、2019年1月に東証プライム上場企業の株式会社じげんに株式譲渡。

2019年9月、売却資金を元手に、シェアモル株式会社を設立。

自身のM&Aの経験から、買い主と売り主の間での情報の非対称性や、 M&A仲介会社が出している付加価値に疑問を感じ、 自身が思わず依頼したくなるような、 付加価値の高いM&A仲介サービスを提供したいと強く思い、 IT技術をフル活用したM&A仲介事業「シェアモルM&A」をスタート。

現在はシェアモルM&Aと、SEOに強い文章をAIが作成する「トランスコープ」を展開中。